Un prince dévot

Le tombeau de René à la cathédrale d’Angers

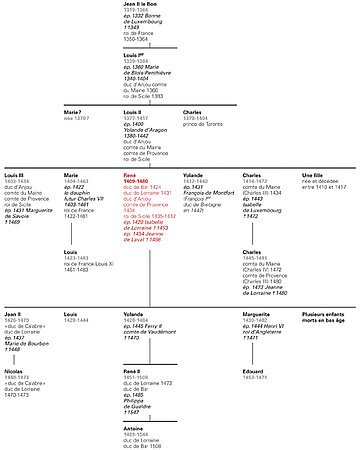

À la fin du Moyen Âge, l’attitude des princes face à la mort s’inspire étroitement des pratiques royales, avec notamment l’élection d’une nécropole dynastique (le plus souvent dans une abbaye ou un couvent mendiant) et la partition de la dépouille (en général corps-coeur-entrailles) de manière à multiplier les lieux d’inhumation. Le choix original d’une cathédrale comme nécropole, celle de Saint- Maurice d’Angers, revient au père de René, Louis II, en 1417 (même si Louis Ier y avait déjà fait déposer son coeur). Dans ses trois testaments successifs, sans varier, René choisit cette église pour sa dépouille corporelle et la chapelle Saint-Bernardin pour son coeur. Entamée vers 1450, la construction du tombeau a été un des grands projets de son règne. Ce monument adoptait la forme d’un

enfeu, sous la deuxième arcade nord du choeur, près du modeste tombeau de son père, avec un sarcophage dont la table de marbre noir supportait les gisants de René et d’Isabelle de Lorraine. Au-dessus était représentée la figure du Roi mort, symbole de la vanité des choses terrestres ; les armoiries peintes du roi étaient portées par deux aigles. À côté de la sépulture se trouvait l’autel où étaient dites les messes pour le salut de l’âme des défunts, orné d’un retable sculpté de la Crucifixion. Ce tombeau, déjà endommagé par les Huguenots, a définitivement disparu à la Révolution.

Le 10 juillet 1480, René meurt à Aix-en- Provence. Aussitôt, les Provençaux déposent son corps à la cathédrale Saint-Sauveur et ses entrailles aux Carmes de la ville. Mais un an plus tard, grâce à un subterfuge de Jeanne de Laval, sa dépouille est enlevée et ramenée à Angers afin de rejoindre les deux dernières demeures qu’il avait prévues pour son corps et son cœur.

Mémoire et légende du roi René

Voilà le souvenir de René installé en Provence et en Anjou. C’est là que va se développer la légende du « bon » roi René, déjà sous la plume du chroniqueur angevin Jean de Bourdigné qui en 1529 dresse le portrait édifiant d’un protecteur du pays et de l’Église, défenseur du peuple et amoureux de la paix. Depuis lors, le tableau n’a cessé d’être remodelé par les auteurs, au gré de leur inspiration et des enjeux de leur époque. Le roi René ne doit pas cette survie à ses rares succès politiques ou militaires ; il est d’ailleurs plutôt d’usage de souligner la faible intelligence de ce prince en cette matière - ainsi Shakespeare raille-t-il (dans son Henry VI) ce roi « miséreux, sans sujets, sans fortune et sans couronne ». Il ne la doit pas non plus à son œuvre littéraire, dont certains ont dénoncé la banalité voire la médiocrité. La légende tient peut-être au personnage, sans doute à son mécénat fastueux et à sa réputation - à réviser - de précurseur de la Renaissance, mais aussi à une dimension mémorielle dans ses anciens territoires qui, avec sa mort, perdirent leur statut de principautés, l’Anjou dès 1480 et la Provence l’année suivante.

*Apanage : territoire donné aux frères ou aux fils cadets d’un roi en compensation de leur exclusion de la couronne.

*Chanoine : clerc membre d’un chapitre (ou communauté) desservant une église cathédrale ou collégiale, titulaire d’un canonicat et bénéficiaire des revenus de sa prébende.

*Douaire : droit de l’épouse survivante sur certains biens de son mari défunt.

*Enfeu : niche funéraire à fond plat pratiquée dans les murs des églises pour y recevoir des tombes.

*Gisant : statue représentant un mort étendu.

*Meneau : montant vertical qui, avec une traverse de pierre horizontale, forment une croisée.

*Pilastre : membre vertical plat ou engagé dans un mur et formant une légère saillie.

Jean-Michel MATZ, Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université d’Angers

2009

, Ouvre une nouvelle fenêtre

, Ouvre une nouvelle fenêtre