La réforme Génovéfaine

Le chef-d'oeuvre du gothique de l'ouest

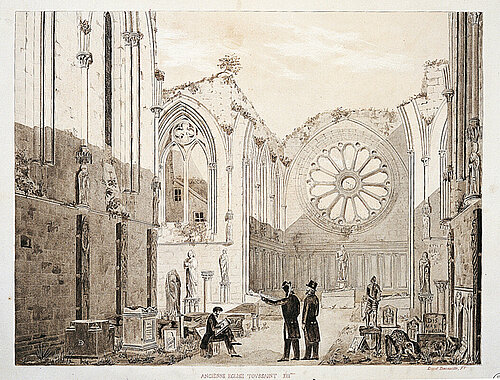

De l’abbaye médiévale ne subsiste que la remarquable église du milieu du XIIIe siècle, au plan original en tau* implantée sur la première abbatiale.

Ouvrant sur la rue par une porte sculptée du XVe siècle, une petite cour en contrebas donnait accès à l’église. La façade était encadrée par deux tours surmontées de lanternons hexagonaux actuellement disparus. Le portail, très dégradé, n’a plus son tympan qui représentait le Couronnement de la Vierge par deux anges. Au-dessus, une grande fenêtre éclairait la nef toute en tuffeau. Seuls les soubassements extérieurs de l’église sont en schiste.

La nef, à quatre travées, aboutit à un transept qui possède encore deux baies à remplage* sur les quatre de l’ancien chœur. Le mur bahut lisse, marqué par une corniche, contrastait avec l’importance décorative de la voûte qui nous est connue par un dessin de Donas d’après une peinture du XVIIIe siècle.

Le berceau nervuré complexe de la nef retombait sur de fines colonnes supportées par des statues sous dais. Les clés de voûte historiées ne nous sont pas parvenues, mais on conserve encore quatre des dix-neuf sculptures dont un saint Pierre et un saint Jean-Baptiste. À l’entrée du chœur-transept, deux minces colonnes isolées supportaient les retombées de voûte qui ont fait l’admiration des architectes du XVIIIe siècle. Soufflot, bâtisseur du Panthéon à Paris, les fait relever en 1764. Toussaint, qualifiée de « chef-

d’œuvre exceptionnel » par l’historien de l’art André Mussat, puise son inspiration aux abbayes d’Asnières et de Saint-Serge et dans le porche détruit de la cathédrale.

Si l’on veut se faire une idée de l’architecture de cet édifice religieux, il faut aller voir l’église de la Madeleine et surtout celle de Saint-Thomas d’Aquin (1892), rue Jean-de-La-Fontaine, réplique conçue par l’architecte Adrien Dubos pour le couvent des Dominicains.