Durant l’Antiquité, les cimetières étaient relégués à l’écart des vivants, loin aux extrémités des villes. L’époque carolingienne les ramène au coeur des cités, à l’ombre des églises. Au milieu du XVIIIe siècle, Angers compte seize paroisses urbaines, onze cimetières intra-muros et quatre en dehors des murailles. Mais, par souci d’hygiène, l’édit royal du 10 mars 1776 ordonne de transférer les cimetières hors des villes du royaume.

À Angers, les opérations sont effectuées quelques années avant la Révolution. Pour autant, les cinq nouveaux cimetières du début du XIXe siècle restent proches des habitations. Trop proches et trop restreints. Ils sont remplacés par deux vastes champs de repos, dénommés suivant leur emplacement géographique : le cimetière de l’Ouest pour la rive droite de la ville, celui de l’Est, pour la rive gauche.

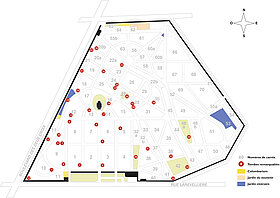

C’est en 1834 que le conseil municipal, après avoir hésité entre la Chalouère et le quartier des fours à chaux, décide d’ouvrir le nouveau cimetière de l’Est sur le chemin d’Angers à Saint-Barthélemy, dans un terrain vallonné « qui a le mérite surtout d’un isolement presque complet ». Trois propriétaires principaux vendent les terrains de leurs fermes, en particulier ceux des Petites-Rates et du Puits-Garnier.