Un palais pour l'évêque

Le palais épiscopal, avant d’être la demeure de l’évêque à proximité immédiate de la cathédrale, symbolise d’abord le pouvoir du prélat, tant temporel que spirituel, d’où le caractère particulièrement monumental de l'édifice. Cependant, le terme palais, communément employé, n’était pas celui du Moyen Âge qui utilisait l’appellation plus générique de domus (maison).

À Angers, la résidence de l’évêque est attestée en ces lieux depuis le IXe siècle, suite à un échange de terrain avec le comte d’Anjou. Le palais episcopal est reconstruit sous l’épiscopat d’Ulger qui s’inspire du palais archiépiscopal du Tau à Reims qu’il a découvert en 1131 lors d’un concile et du sacre de Louis VII. Cette forme en T évoque la forme des premiers bâtons pastoraux. Le palais épiscopal d’Angers compte parmi les plus exceptionnels témoignages de l’architecture civile de cette époque.

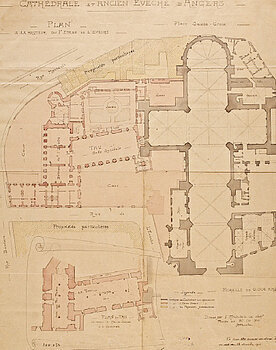

Cette demeure prend place sur un site rocheux et contraint entre la cathédrale et l’enceinte du Bas-Empire, sur laquelle elle s’appuie et dont elle réutilise une tour rue Montault.

À l’origine, l’architecture du palais s’organisait principalement en ces deux ailes en tau, précédée d’une cour ouvrant sur la rue du Chanoine-Urseau. Avec les transformations menées au XIXe siècle, une seconde cour est créée rue de l’Oisellerie. La connaissance de la distribution globale du palais du XIIe siècle reste incomplète. Les lieux où s’exerçaient les fonctions administratives ne sont plus identifiables, tout comme le positionnement des appartements. Il est certain que le palais épiscopal privilégie, dès ses origines, la fonction d’apparat au dépend de la fonction d’habitation. En effet, les évêques, dès le XIIIe siècle, délaissent le plus souvent le palais au profit de leur château épiscopal d’Éventard, au nord-est d’Angers (sur la commune d’Écouflant).

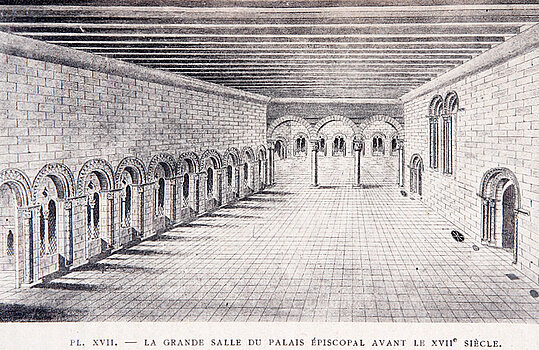

La structure et la fonction par niveaux sont caractéristiques des grandes résidences médiévales, laïques ou religieuses. Au palais épiscopal, tout comme dans les palais laïcs, deux niveaux sont bien distincts: le premier est réservé au personnel subalterne et à l’activité de service tandis que les espaces de représentation se situent au premier étage. À ce niveau, une citation gravée à l’envers sur un lavabo datant du XIIe siècle est explicite: "Que viennent le clerc et le chevalier; ailleurs se tient le commun, car le lieu supérieur convient à ceux-là et le lieu le plus bas à ceux-ci."

Au rez-de-chaussée se trouvent les deux salles situées à la perpendiculaire l’une de l’autre. Chacune est composée de deux vaisseaux voûtés d’arêtes soutenus par une file de robustes colonnes ornées de chapiteaux végétaux. La salle située au nord était dévolue aux écuries, celle au sud nommée "salle basse" ou "sallecte basse", destinée à la domesticité et à des cérémonies secondaires.