Laissez-vous conter La Cité, la Ville et la Doutre

La Cité, un site de contrôle et de pouvoir

Historique

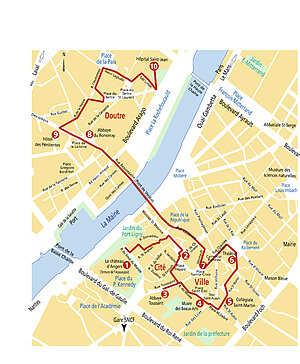

Angers s’étend sur les bords de la Maine issue de la confluence de la Sarthe, de la Mayenne et du Loir. A l’origine, la ville s’implante sur la rive gauche pour profiter d’un promontoire rocheux et d’un rétrécissement de la rivière qui la positionnent sur un site défensif à l’abri des crues. Capitale du peuple gaulois "les Andes", la ville prend le nom de Juliomagus (marché de Jules) durant l’Antiquité. Pour faire face aux invasions barbares, elle se resserre au IIIe siècle à l’intérieur d’une enceinte encore partiellement visible aujourd’hui : ce périmètre correspond au quartier de la Cité. Sous le règne de Louis IX (saint Louis), l’actuel château et une enceinte urbaine sont bâtis de part et d’autre de la rivière. L’enceinte protège les quartiers de la Doutre, sur la rive droite et ceux de la Cité et de la Ville, sur la rive gauche jusqu’en 1807, date de sa destruction.

Dans la Cité s’installent au Moyen Âge le quartier cathédral et le palais comtal. Elle abrite des maisons de chanoines* et de chapelains placées sous l’autorité du chapitre cathédral jusqu’à la Révolution.

1 - Le château

Les récentes fouilles archéologiques ont mis au jour un cairn, tombe monumentale de l’époque néolithique. Les Andes, puis les gallo-romains ont occupé les lieux, comme l’attestent les vestiges de leur rempart dans le château.

Au IXe siècle, le pouvoir comtal s’installe sur le site afin de contrôler la rivière. Au début du XIIIe siècle, l’empire Plantagenêt s’effondre : le roi de France annexe l’Anjou. Louis IX érige la forteresse militaire en schiste et en tuffeau. Cette architecture militaire dispose d’atouts dissuasifs : dix-sept tours massives, fossés, archères… Du château des comtes d’Anjou subsistent une partie de l’aula, salle d’apparat, et la chapelle Saint-Laud.

Aux XIVe et XVe siècles, le château devient la résidence des ducs d’Anjou qui en font le siège de leurs activités administratives et le lieu d’une vie de cour luxueuse. Les ducs de la maison de Valois construisent le logis royal, la chapelle et le châtelet. Ils sont amateurs d’art. Louis I er commande la tenture de l’Apocalypse, tapisserie remarquable qui illustre le contexte politique et historique de la guerre de Cent Ans au travers du texte de saint Jean. À la fin du XVIe siècle, les tours du château sont arasées afin d’aménager des terrasses d’artillerie.

De forteresse militaire, il devient un lieu d’incarcération à partir du XVIIe siècle, puis caserne jusqu’en 1946, date à laquelle l’armée remet la forteresse à l’administration des Monuments historiques. La tenture de l’Apocalypse est exposée dans un complexe muséographique; d’autres tapisseries du Trésor de la cathédrale sont présentées dans le logis royal.

2 - La cathédrale Saint-Maurice

La cathédrale est construite à l’une des extrémités du quartier de la Cité. Des voûtes d’ogives bombées couvrent l’espace de la nef unique conservée de l’église romane.

C’est le premier exemple du gothique de l’Ouest, dit aussi "Plantagenêt". La façade présente un portail à statues-colonnes décoré de personnages de l’Ancien Testament réalisé vers 1150-1155. Sur le tympan, le thème de l’Apocalypse est interprété avec le Christ en gloire dans une mandorle*, entouré des symboles des quatre évangélistes. L’édifice conserve des verrières exceptionnelles dont la plus ancienne, dans la nef, présente l’Enfance du Christ (1165). Le maître-autel à baldaquin, la tribune d’orgues et la chaire monumentale sont les pièces les plus remarquables du mobilier liturgique de l’église. En fonction du calendrier liturgique, des tapisseries du XVe au XVIIIe siècles appartenant au trésor sont exposées.

, Ouvre une nouvelle fenêtre

, Ouvre une nouvelle fenêtre

La Ville, du Moyen Âge à la modernité

Les quartiers de la Ville accueillent au Moyen Âge des établissements religieux, des commerces et un centre administratif au nord-est (place Louis Imbach), avec l’installation de l’hôtel de ville ainsi que du présidial (tribunal) à partir du XVIe siècle. A cette époque, l’activité portuaire est très développée. Dès la fin du Second Empire, de grands travaux d’urbanisme sont entrepris à l’échelle « haussmannienne »*, autour de la place du Ralliement.

3 - L’abbaye Toussaint – La galerie David d’Angers

Seule l’église témoigne de la construction médiévale de l’abbaye. La voûte en berceau du XIIIe siècle, qualifiée d’exceptionnelle, s’effondre en 1815. Entre temps, les bâtiments conventuels sont reconstruits au XVIIe siècle, alors que les chanoines de Saint-Augustin adoptent la réforme de Sainte-Geneviève. L’escalier d’honneur et le réfectoire illustrent cette période classique. Ils sont encore visibles dans l’actuelle bibliothèque municipale. L’église restaurée depuis 1984 abrite les sculptures de l’artiste David d’Angers sous une couverture de verre, réalisation audacieuse de Pierre Prunet, architecte en chef des Monuments historiques.

4 - Le logis Barrault – le musée des Beaux-arts

Olivier Barrault, serviteur du roi, trésorier de Bretagne et maire d’Angers, se fait construire un vaste logis, entre cour et jardin, de 1486 à 1493. Cet hôtel particulier réalisé en tuffeau se compose de deux corps de logis articulés autour d’une tour d’escalier. Dans la cour d’honneur subsiste une galerie aux voûtes fines et élégantes de la période flamboyante. L’ampleur de l’édifice, la qualité de sa construction et son décor témoignent encore de son caractère exceptionnel. L’installation du grand séminaire, dès la fin du XVIIe siècle, puis celle du musée des Beaux-arts en 1796 ont généré d’importantes modifications. Restauré entre 1999 et 2004 pour le redéploiement des collections du musée, l’ensemble est complété aujourd’hui par des extensions contemporaines pour répondre aux besoins muséographiques.

5 - La collégiale Saint-Martin

Dans le courant du Ve siècle, une petite basilique est édifiée dans les faubourgs d’Angers. Cette église, agrandie à plusieurs reprises durant l’époque mérovingienne devient un important lieu d’inhumation. La reconstruction du Xe siècle comprend notamment les célèbres arcs de la tour clocher, où alternent brique et tuffeau. Plus tard, le comte Foulque Nerra (987-1040) restaure l’église et y installe une communauté de treize chanoines. Le choeur, à nouveau agrandi dans la seconde moitié du XIIe siècle, adopte le style gothique angevin. Le roi René contribue à l’évolution de la collégiale ; on lui doit le riche décor peint du lambris des bras du transept. Après la Révolution, le bâtiment devient magasin à bois, entrepôt de tabac, puis chapelle. De 1986 à 2006 une patiente réhabilitation a mis en valeur l’histoire architecturale du monument où un ensemble remarquable de sculptures a pris place.

6 - Le Grand Théâtre

Le Grand Théâtre d’Angers est construit place du Ralliement, entre 1867 et 1871, par les architectes Alphonse Botrel, puis Auguste Magne, en plein coeur du renouvellement urbain haussmannien. La façade d’un style éclectique est articulée autour d’un avant-corps central à colonnes superposées et rythmée par quatre statues représentant la Poésie lyrique, la Tragédie, la Comédie et la Musique. Conforme aux caractéristiques des théâtres de l’époque, il comporte un vestibule surmonté du grand foyer, richement décoré, traité à la manière des galeries d’apparat, précédant la salle de spectacles, la scène, les loges et la machinerie.

La salle de spectacles en forme de fer à cheval d’inspiration italienne, présente néanmoins des balcons largement ouverts à la française. Une vaste peinture plafonnante, sur le thème des quatre Éléments, orne la coupole. Elle est due à Jules-Eugène Lenepveu, auteur de la coupole du palais Garnier à Paris. Une importante restauration a été entreprise entre 1992 et 1994 permettant la création d’une salle d’exposition.

7 - La maison d’Adam

La maison d’Adam est la plus exceptionnelle des maisons à pan-de-bois qui subsistent à Angers. Erigée à la fin du XVe siècle au chevet de la cathédrale, elle se distingue par ses dimensions importantes et son riche décor sculpté.

Sa structure savante célèbre le savoir-faire des charpentiers et donne la mesure de la richesse de son propriétaire, un apothicaire.

L’iconographie oscille entre des scènes profanes ou fantastiques et d’autres religieuses : ainsi les musiciens, les centaures, la Vierge et l’ange de l’Annonciation animent la maison de part et d’autre de l’arbre de vie situé sur le poteau d’angle du rez-de-chaussée où figuraient jadis Adam et Ève.

La Doutre, un bourg monastique Outre-Maine

Le quartier de la Doutre se constitue plus tardivement au XIe siècle, autour de l’abbaye Notre Dame de la Charité (abbaye du Ronceray). Il se développe économiquement grâce aux activités liées à la rivière : tanneries, pêcheries, batellerie… situées dans le sud du quartier. Au nord-ouest, dans un cadre plus champêtre, la noblesse angevine des XVe et XVIe siècles construit ses résidences : hôtels d’Andigné, Grandet de la Plesse, Du Guesclin…

8 - L’abbaye du Ronceray

L’abbaye du Ronceray est fondée en 1028 par le comte d’Anjou Foulque Nerra pour y accueillir des moniales soumises à la règle de saint Benoît. Elle est dirigée par des abbesses qui comptent parmi les plus influentes de la région, avec celles de l’abbaye de Fontevraud.

Des modifications ont été réalisées au cours du XVIIe siècle, mais la nef conserve son voûtement en berceau plein-cintre (vers 1060-1080) contrebuté par les berceaux perpendiculaires des collatéraux. Des restes de polychromie subsistent sur les arcs et sur quelques chapiteaux historiés.

Aujourd’hui l’abbatiale accueille des expositions tandis que les anciens bâtiments communautaires sont occupés par l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers.

Attenante à l’abbatiale, l’église de La Trinité reconstruite au XIIe siècle présente un exemple des débuts de l’architecture gothique angevine.

9 - L’hôtel des Pénitentes

Le logis de la Voûte est construit à la fin du XVe siècle par les bénédictins de l’abbaye Saint-Nicolas pour servir de refuge à l’intérieur de l’enceinte urbaine. Pendant la Contre-Réforme*, une communauté de dames pénitentes s’y installe et accueille des filles « de mauvaise vie » et des femmes repenties. Ce monument présente un corps de logis de style gothique flamboyant de la fin du XVe siècle et un second de la première Renaissance, comme l’illustre un personnage en médaillon. L’entrée d’origine est surmontée d’un chemin de ronde encadré par deux tourelles. Cet hôtel particulier accueille aujourd’hui des expositions et des réceptions.

10 - L’hôpital Saint-Jean – le musée Jean-Lurçat

Vers 1180, un grand hôpital dédié à saint Jean l’Evangéliste est fondé à l’instigation d’Henri II Plantagenêt à proximité de la Maine. Il constitue l’un des plus anciens exemples de l’architecture hospitalière en France et une réalisation majeure du style gothique angevin. Cet établissement, destiné à accueillir les pauvres et les malades, vivait grâce aux dons, aux rentes, aux péages du Grand Pont… De cet ensemble sont conservés aujourd’hui la salle des malades, le cloître, la chapelle, les caves et les greniers.

La vaste salle des malades est couverte de voûtes angevines supportées par deux files de colonnes divisant l’espace en trois nefs. Ce superbe volume accueille la tapisserie « le Chant du monde » de Jean Lurçat depuis 1968, une "Apocalypse" des temps modernes.

- Glossaire :

*Contre-Réforme : mouvement de réforme de l’Église catholique entrepris à la fin du XVIe siècle en réaction contre le Protestantisme.

*Chanoine : dignitaire ecclésiastique qui siège au chapitre de la cathédrale.

*Mandorle : gloire ovale en forme d’amande dans laquelle apparaît le Christ en majesté.

*Haussmannisme : projet d’urbanisme à grande échelle réglementant les constructions et le développement des réseaux, inspiré des réalisations parisiennes sous le Second Empire par le Préfet Haussmann.

Daniel Prigent, Archéologue départemental de Maine-et-Loire

Stéphanie Vitard, Responsable du service éducatif Ville d’art et d’histoire

2006

Découvrez la Cité, la Ville et la Doutre

Renseignements

- Destination Angers

7, place Kennedy – BP 15 157

49051 Angers cedex 02

Tél. : 02 41 23 50 00

Fax : 02 41 23 50 09

Mél : officedetourisme(at)destination-angers.com

Service groupes : receptif(at)destination-angers.fr

Web : https://www.tourisme.destination-angers.com, Ouvre une nouvelle fenêtre - Angers Patrimoine

Le RU – Repaire Urbain, 35 boulevard du Roi René, 49100 Angers

Tél. 02 41 05 59 65

Mèl : angers.patrimoines(at)ville.angers.fr