Du juliomagus aux plantagenêts

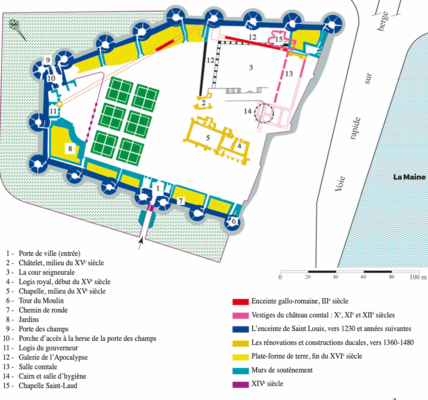

Le château, vingt siècles plus tard, garde toujours la trace de cette implantation puisque le plan de l’actuelle cour seigneuriale, bordée par la galerie de l’Apocalypse (n° 12), la salle comtale (n° 13), le logis royal (n° 4), la chapelle (n° 5) et le châtelet (n° 2) correspond à celui de la terrasse antique. Au Bas-Empire, l’enceinte urbaine construite vers la fin du IIIe siècle après J.-C. passe sous le château en longeant le rempart sud. La courtine* est encore visible avec la base d’une tour sous la galerie de l’Apocalypse dans la nef de la chapelle Saint-Laud (n° 15). Elle subsiste sur plus de 5 m de hauteur pour plus de 4 m d’épaisseur au pied du talus d’artillerie du rempart sud.

Le traité d’Angers fixe la frontière bretonne sur la rive droite de la Maine. Pour des nécessités de contrôle, le roi Charles le Chauve décide en 851 d’installer un comte à l’extrémité du promontoir. Il doit faire face aux raids vikings qui viennent gravement frapper la ville d’Angers à plusieurs reprises à partir de 854.

Peu à peu le comte s’affranchit du pouvoir royal ntes considérablement affaibli et crée sa propre 1480 dynastie, celle des Plantagenêts, qui règne sur la province d’Anjou au tout début du Xe siècle.

L’administration du comté s’effectue alors depuis Angers où le premier comte avait été installé. Ses successeurs, et parmi eux Foulques Nerra (987-1040), y construisent un véritable palais dont il ne reste aujourd’hui que la grande salle comtale, (aula*), bâtie au Xe siècle et agrandie au XIIe siècle, la chapelle Saint-Laud dédicacée au XIIe siècle et les vestiges d’une salle d’hygiène (n°14).

La construction de la forteresse (celle que l’on visite aujourd’hui) à partir de 1230 va définitivement englober les bâtiments du palais comtal. La proximité immédiate de la Bretagne hostile et les qualités défensives du site d’Angers conduisent Blanche de Castille, mère de Saint Louis, à y construire une véritable citadelle au faîte de l’architecture militaire de l’époque.